以下、各ページの文字情報です。

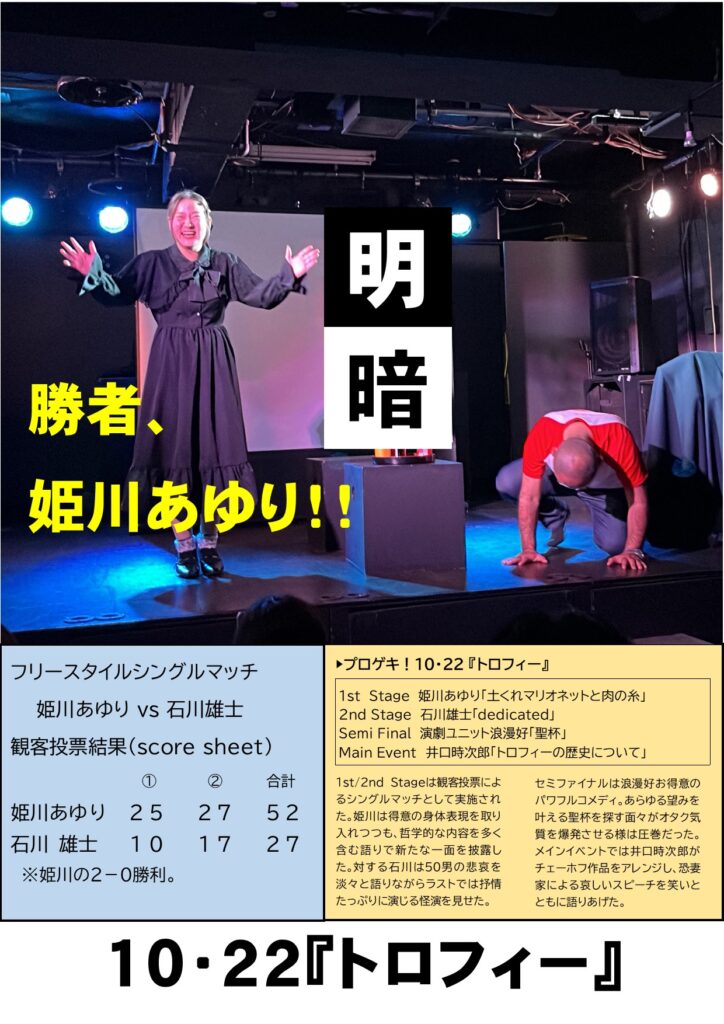

①姫川あゆり

「若さに嫉妬する。」

姫川あゆりの舞台を観た正直な気持ちを言えばそうなる。もちろんまだまだ技術や経験は不足しているし、そもそも「上手い」タイプの役者ではないように思う。それよりはむしろ感情や情念といったものを前面に出した瑞々しさ、生々しさが彼女の魅力だろう。

「歩けば踊る」というキャッチフレーズからもわかるように、姫川の芝居には身体表現が欠かせない。今回の作品でもところどころにダンス的な身体表現が駆使されていた。

体全体からエネルギーがみなぎるような姫川の演技は歳を重ねた者から見ればほほえましくも映る。しかし、現実世界に生きている当人からすれば、ほほえましいなどという言葉はもちろん的外れだろう。もっと演劇の高みへ、深みへと踏みこんでいく方法をこそ姫川は求めているのではないだろうか。

フツツカな魅力。

もちろん、いつまでもそれではいけない。しかし、限られた10代の今でしか見ることのできない魅力、そして未来への可能性を、演劇オジサンである筆者は感じざるを得ないのである。

(継木承一郎)

②石川雄士

酒を飲みながら、自分の人生について訥々と語る男。学生時代のことや受験のこと、恋愛のこと・・・、そして人生には「取り返しのつかないこと」があるのだという苦い思い。自分を慕う若者に聞かせているようで、ある一定の年齢を重ねた者なら少なからず共感できる状況だ。また、すぐに脱線してしまい、聞いている側に「ごめんごめん」と謝るところも、同じオジサンとしては自分もそんな話をしているかもなあと身につまされた。

そう、「身につまされる」のだ。最初は興味をもって聞いていても、繰り返される脱線やどこまでも続く個人的な話に、次第に聞きながらモヤモヤしてくる。普段私の話を聞いている若者もこんな感じなのかとゾッとしだ。

最後に、上手に黒い布をかけて設置してあった物体から石川が布を取ると、女性の体を模したオブジェが現れた。そして女性の声のナレーションが流れ、石川が今まで語っていた相手は風俗嬢であり、彼はお金を払ってただ話を聞いてもらっていたことがわかる。

誰も私の話を聞いてはくれない。お金を介してでも、心がつながっていなくても、誰かに聞いてもらいたいのだ。

そう、これは「身につまされる話」だ。

(継木承一郎)

③浪漫好

それを手にして祈れば、どんな願いも叶えてくれる伝説の聖杯。実際にあるかどうかもわからないそんなものを追い求めて4人の探検隊が長い旅を続けていく。しかしこの4人(特に教授以外の3人)はひとクセもふたクセもある面々で・・・。と、あらすじを書いてみれば荒唐無稽な物語に見えるが、目の前で繰り広げられた舞台は、むしろ現代社会に生きる私たちのある面をくっきりと描き出しているように思えた。

「推し」という言葉が一般化したのはいつごろからだろうか。自分にとって大切な、応援したくなるような存在。「推し」のためなら現実の生活をなげうってもかまわない。なぜなら「推し」を「推す」ために現実はあるのであって、「推せ」ないのなら生きていたって意味はない。

自分の「推し」のためなら、どんなに苦労しても聖杯を手に入れたい。敬愛する教授を出し抜くこともバカにすることも厭わない。そんな彼らの姿は非常に滑稽である。が、それを見て笑っている私もまた滑稽な存在なのだ。

浪漫好らしい勢いのある笑いの中に、ふとそんな怖さも見えてきた。どうやら私も浪漫好を「推し」ているようだ。

(継木承一郎)

④井口時次郎

小市民で恐妻家。だけど他人に認めてほしい見栄っ張り。今回井口が演じた男はロシアの劇作家A・チェーホフの「煙草の害について」に登場する事務職員ニューヒンを模した人物だった。

妻が運営する慈善団体の会合の場で何か役に立つ話をすることになった主人公(井口)は、「紳士淑女のみなさんの前で私なんかが話せることは何もない」と言いながらも、「でも実は私、スピーチは得意なんですよ、政治経済からゴシップまでなんだってしゃべれます」とうそぶく。「右手で合図をしたら笑ってください」「左手を胸に当てたら真剣に聞き入って」などと聴衆に笑いや傾聴を要求したりと好き放題である。しかし、妻が舞台袖に現れる(ように見える)と、途端に委縮して口から出まかせのトロフィーの歴史を語り始める。

一言で言えば「どうしようもない奴」。井口がこれまでプロゲキで演じてきた人物にはこうしたタイプが多くみられる。しかし、この「どうしようもない奴」を演じる井口の演技には愛があるのだ。みんながみんなカッコよくは生きられない。ダサくてダメでどうしようもなくても、それでも生きていかなくちゃ。チェーホフのセリフに出てきそうな文句が舞台を観ていると心に浮かんできた。

(継木承一郎)

コメント