***以下、各ページの文字情報です***

井口時次郎「おっさんの恋バナ」

誰にもひとつくらい「恋バナ」がある。

たとえば学生時代の甘酸っぱい初恋。たとえば無理して盛り上げた合コン。たとえば給料3ヶ月分した婚約指輪。たとえば誰にも言えない道ならぬ恋。

少しばかり話を盛るかもしれない。 記憶が美化されているかもしれない。自分を卑下したり、正当化したり。

恋バナには話している人間の人となりがにじみ出る。今回井口が演じた50男もまた、その人間性を露わにされていた。

普通に聞けば単なる不倫話なのだが、「ピュア」「青春」「真夏」といった言葉で美しく飾ろうとする。それは自分の過去に対してなのか、隣で聞いているマッチングアプリで知り合った若い女の子に対してなのか。おそらく両方なのだろう。男はどこまでいってもカッコをつけたい生き物であり、その故にひどく滑稽なのだが、それには気づかない。井口演じる男もいつしか酒に酔い自分に酔いつつ話したあげく、横にいる「ゆりちゃん」にフラれてしまう。

酔って、転んで、逃げられて。

それでも次の出会いを求めてスマホに向かう。ラストで流れる「六本木心中」に恋の業を感じた。 (継木承一郎)

「わからないこと」元井康平

「物語る肉体」

冒頭の入場シーンで元井康平を紹介した際に使われたコメントであるが、実に言い得て妙であった。

報恩講に参加した際に元井が体験した親族とのやりとり(おそらく実話と思われる)の内容がぽつりぽつりと語られる。それは独り言のようにも観客全体に語るようにも聞こえるのだが、時に私ひとりに語りかけてくるようにも聞こえたことに驚かされた。

当たり前に報恩講の段取りをこなしながらお経をあげるお坊さんのことは何も知らなかったり、法要の段取りも由来などを知らなくても「そういうものながいちゃ」で済ませてしまう。

私たちの周りには「わからないこと」がこんなにあるのに、私たちは何事もなく毎日を過ごしている。

責めるのではなく、ただそういうことがあるんだと元井は語り続ける。言葉から踊りへと表現が移行するにつれてそれはより鮮明に感じられた。彼の祝祭的な動きを見ているうち、私の頭には「いいじゃないか、いいじゃないか。わからなくたっていいじゃないか。」という謎のフレーズがこだました。

間違いなく元井の肉体は雄弁だった。

(継木承一郎)

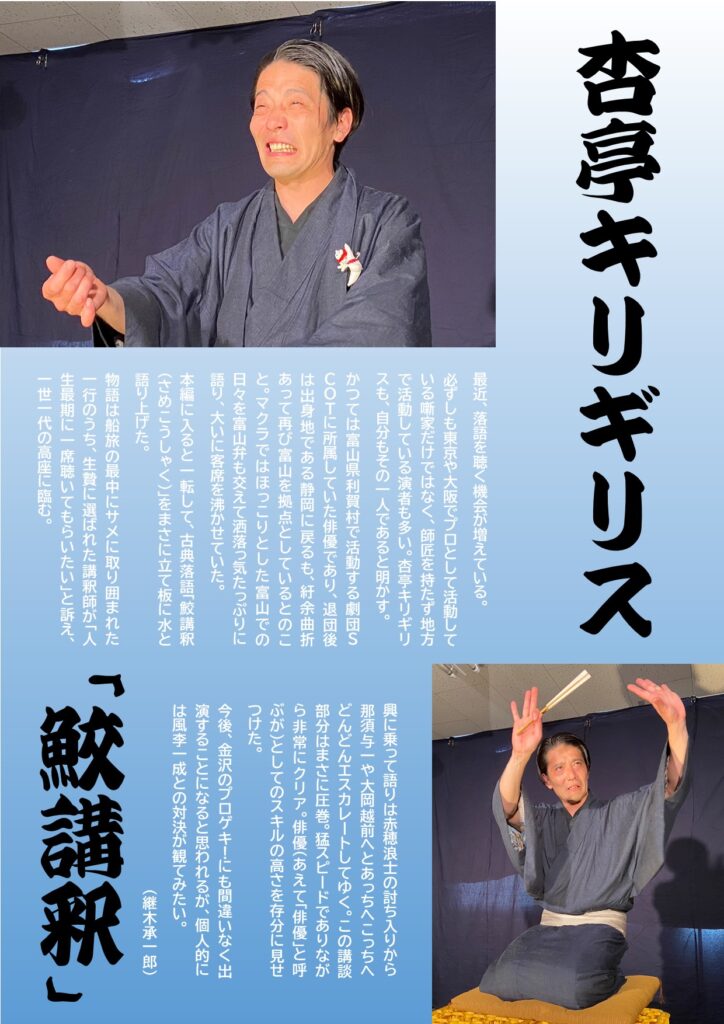

杏亭キリギリス「鮫講釈」

最近、落語を聴く機会が増えている。

必ずしも東京や大阪でプロとして活動している噺家だけではなく、師匠を持たず地方で活動している演者も多い。杏亭キリギリスも、自分もその一人であると明かす。

かつては富山県利賀村で活動する劇団SCOTに所属していた俳優であり、退団後は出身地である静岡に戻るも、紆余曲折あって再び富山を拠点としているとのこと。マクラではほっこりとした富山での日々を富山弁も交えて洒落っ気たっぷりに語り、大いに客席を沸かせていた。

本編に入ると一転して、古典落語「鮫講釈(さめこうしゃく)」をまさに立て板に水と語り上げた。

物語は船旅の最中にサメに取り囲まれた一行のうち、生贄に選ばれた講釈師が「人生最期に一席聴いてもらいたい」と訴え、一世一代の高座に臨む。

興に乗って語りは赤穂浪士の討ち入りから那須与一や大岡越前へとあっちへこっちへどんどんエスカレートしてゆく。この講談部分はまさに圧巻。猛スピードでありながら非常にクリア。俳優(あえて「俳優」と呼ぶが)としてのスキルの高さを存分に見せつけた。

今後、金沢のプロゲキ!にも間違いなく出演することになると思われるが、個人的には風李一成との対決が観てみたい。

(継木承一郎)

び~めんぷろじぇくと「JYOMON」

今作「JYOMON」は大きく2つのパートに分けられる。

前半では大国主命(オオクニヌシノミコト)が出雲国の支配権を、アマテラスに遣わされた使者に譲る「国譲り」神話が人形劇のような仕掛けも用いてユーモラスに語られる。

一方後半では、田中実という男の家に不意に来訪者が現れ、「自分が田中実だ」と名乗る。初めの田中実(便宜上、「田中実A」としよう)はもちろん否定するが、後から現れた田中実(こちらは「田中実B」とする)は当然のように「自分が田中実だ」と繰り返す。田中実Aは自分こそが本物の田中実であるということを証明するために、大家や職場、行きつけのスナックなどに連絡するがいずれも自分を田中実だと認めてはくれない。いつしか田中実Aは「自分が田中実である」という証明をあきらめ、田中実Bに「田中実」を譲ることになる。

どちらの話も「譲る」といいながら実際には「奪われる」物語なのだが、俳優たちはどこか楽しげである。白塗りで表情もわかりにくいはずだが、むしろ彼らは表情豊かである。

客席でうっかり観ていると、いつの間にか「異形」なはずの彼らに、「日常」や「正常」を譲り渡してしまいそうになる。ちなみに田中実は日本人で一番多いフルネームだそうだ。

これは楽しくも恐ろしい祝祭劇である。

(継木承一郎)

コメント